工业设计之死与乏味时代的到来

从Walkman到iPhone,人类曾以设计定义时代。而如今,我们的电子设备正变成一块块毫无性格的玻璃板。工业设计的死亡,让科技也失去了触感与温度。

人们常说,内在比外表重要。但对任何产品而言,外形与触感往往才是它的灵魂。

想象一下Walkman、iPod、老式电视或汽车——我们首先想到的从不是参数,而是它的形状、声音、质感与操作方式。这一切,正是工业设计的魔法:让冰冷的电路和塑料变成人与物之间的情感桥梁。

然而,如今这种魔法正在消失。消费电子的外形设计似乎已濒临死亡。

手机、电视、电脑、音箱……它们都变成了相似的长方形玻璃板。没有线条的个性,没有色彩的张扬,连按键都被“极简”吞噬。设计曾经是品牌的语言,而现在,它几乎成了一种失语。

在过去的几十年里,工业设计曾是一门自由的艺术。

20世纪塑料与电子技术的崛起,让设计师从金属与木头的束缚中解放出来。他们开始大胆地玩转形状与颜色,让家用电器充满未来感。六十年代的收音机、八十年代的家用电脑、九十年代的便携式音乐播放器,无一不散发着一种独特的生命力。

到了九十年代末与千禧年初,电子设备迎来了真正的“造型盛世”。

透明外壳、流线机身、半透的彩色塑料——从苹果iMac到随身听,仿佛都在炫耀科技的自由。那是“Y2K美学”的时代,充满乐观与未来主义。甚至连软件界面也开始模仿玻璃的反光、金属的质感,科技成了触手可及的幻想。

可这股热情,在2000年代中期慢慢冷却。

“现代”“简约”“干净”成了新的信条。弧线被削去,颜色被抹平,屏幕吞噬了机身,按键被虚拟化。极简主义的胜利,也宣告了“个性”的死亡。

从1992年到2014年的移动的手机演变,从摩托罗拉8900 X-2到iPhone 6 Plus。

回望手机的演变,这种衰败尤为明显。

Nokia 3310的轮廓几乎成了文化符号,哪怕2000年后出生的人也能一眼认出。而今天,让人区分iPhone 16和Samsung Galaxy S25几乎不可能——除非他们仔细记住了摄像头的位置。

智能手机的屏幕越做越大,边框、按键、扬声器、耳机孔、指示灯都被无情吞噬。如今的手机不过是无缝贴合的玻璃与塑料板,连充电口也准备被淘汰。苹果的下一代iPhone甚至可能成为“完全无孔”的机器。

iPhone 12到iPhone 15 Plus市场营销希望你能找到差异

从正面看,它只是漆黑的一块屏幕;从侧面看,镜头突起如病灶。

厂商的营销图上,总得亮着屏幕,否则只剩一块寂静的玻璃。唯一能激起兴奋的,也许只是它是否能折叠,或者那几乎看不见的“雾面新色”。

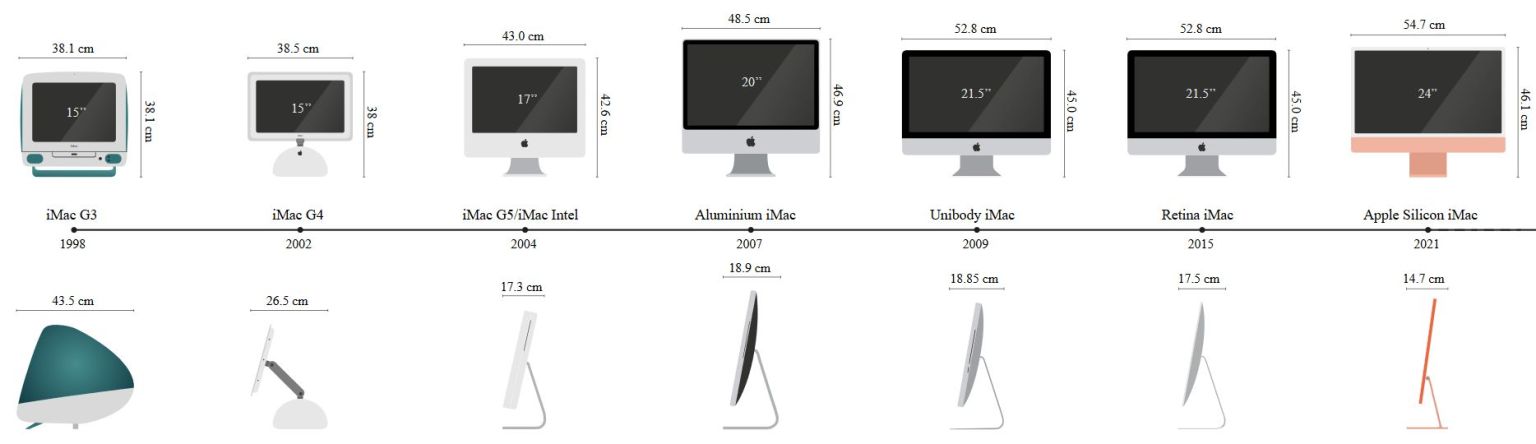

苹果iMac的演变

电脑与电视也没能幸免。

电视机的实体按键、音量旋钮、输入接口都消失了。设计师将所有按钮藏到背面,安装后几乎够不着。电视不再是客厅的装饰,而只是挂在墙上、播放影像的矩形光源。

家庭音响的黄金时代也随之消散。立体声系统被蓝牙音箱取代,后者外形呆板如雷达塔。你所能“触摸”的,不过是几个触控点——更多功能早被转移到手机App中。

这种趋势延伸到汽车。

如今的车内,实体按钮被一块巨大的中控屏取代,最极端的例子莫过于Tesla。研究表明,驾驶者在触控屏上寻找功能,比摸索物理按键更分神、更危险,但厂商仍执着于“纯净界面”的幻觉。

现代设计师似乎都信奉同一套教条:

越少越好,越平越美,越隐形越高级。

可结果是——我们的电子产品变得像同一个模子里刻出来的塑料墓碑。

设置新设备?请下载App。

想调整音量或灯光?请点开子菜单。

想连接耳机?祈祷那款App别崩溃。

人机交互的灵魂——旋钮、按钮、滑条、指示灯——全都被虚拟界面吞噬。硬件的“手感”被软件取代,而软件又外包给第三方开发者。

甚至有公司因此自毁前程——2024年,Sonos推出新版控制App,结果漏洞百出,让成千上万台音箱形同废铁。

一个糟糕的程序,能让整个产品变成砖头;而一颗坏按钮,至多只需更换零件。

工业设计的萎缩,与软件界的“极简浪潮”如出一辙。

Google、Apple、Microsoft都在推崇“去装饰化”:扁平界面、隐藏菜单、无色背景,连拟物化的阴影与质感都成了过时象征。

结果呢?产品之间越来越难以区分,界面无聊得像医疗器械。视觉与触觉的愉悦被剥夺,只剩光滑、冰冷、毫无情感的平面。

人类的手指,不再“点击”,而是“触碰”;

耳朵,不再听见机械的咔哒声,只剩下电子的轻响。

设计不再激发欲望,也不再传递温度。

或许,这正是为什么黑胶唱片、复古相机、机械键盘再度流行。

人们渴望回到那个可以“操作”的时代——可以拨盘、旋钮、按键的年代。

那不仅是怀旧,而是一种本能的抗争:我们需要被世界触动,需要感受到“物”的存在。

动物学家早已发现,长久的单调会让动物抑郁,所以它们需要“环境丰富化”来保持快乐。而我们,也在用复古设备、模拟仪表、实体按键,为自己的精神世界做“丰富化”。

哪怕这意味着重拾上世纪的“老派美学”,也是值得的——因为那些形状与声音,提醒我们:科技,本该有人性。