白内障手术史

白内障手术历经四千年,从原始的刺针到精密的超声波,如今成功率高达95%。然而,最大的挑战已不在技术,而在让更多人看见光明。

在四千年的时间里,白内障手术从一种用荆棘刺入眼球的古老疗法,演变成只需二十分钟、成功率高达95%的高精度手术。接下来,人类要面对的,不是技术,而是让更多人有机会重见光明。

视力,从不是单纯的“看见”。在几乎所有文明中,眼睛都是神圣的象征:埃及的荷鲁斯之眼、北欧神话中奥丁的神眼、印度教的第三只“灵眼”。它与心脏一样,被视为灵魂的窗。但不同于被骨肉包裹的心脏,眼睛裸露于外,更易受损。更关键的是,晶状体没有血管和神经,也不受免疫系统保护——它无法吸收药物,也无法自我修复。

长久以来,一旦眼睛受损,人类几乎束手无策。直到今天,即便是眼科医生,也仍需面对它复杂脆弱的特性。根据2020年的估计,全球约有5.96亿人存在视力障碍,其中4300万人失明。白内障、青光眼、沙眼、黄斑变性……这些疾病不仅威胁健康,也深刻影响着社会经济发展。而在这些疾病中,白内障既最常见,也最容易治疗。

白内障是晶状体中的蛋白质变性、堆积所致的混浊。必须将这些混浊物去除,否则终将导致失明。因为它多发于老年人,白内障手术成了全球最常见的医疗手术——每年超过两千万例,远超心脏支架、髋关节置换或阑尾切除。即使在发达国家,如美国,一次手术约需六千美元,而在坦桑尼亚,只需一百五十美元。

但讽刺的是,尽管手术普及且廉价,白内障仍是全球首要致盲原因。问题不在技术,而在资源的不平等——尤其是贫困地区,医生、设备、资金都极度匮乏。

古代的“刺针术”:光的最初冒险

“白内障”一词源自拉丁语 cataracta,意为“瀑布”。古人观察到混浊的晶状体如同乳白色的水流,因此得名。早在公元前600年,印度名医Sushruta便在《Sushruta Samhita》中描述了世界上最早的白内障治疗法——“刺针术”。

手术过程颇为惊心:病人端坐,直视医生鼻尖;医生用弯针刺入眼白与角膜之间的缝隙,将混浊的晶状体推到后方,让光线重新透入瞳孔。病人被要求闭一侧鼻孔,从另一侧用力吹气,以“排出痰液”。手术后,眼睛会用母乳清洗,再敷上草药和酥油。虽原始,却在当时堪称奇迹——让盲者暂时复明。

这种方法流传了上千年,遍及印度、波斯、阿拉伯与欧洲。到了罗马时代,医生Celsus在公元前29年也记载了类似操作。直到公元10世纪,伊斯兰世界的医生Ammar ibn Ali al-Mawsili首创“抽吸术”——用中空针管将晶状体吸出,这才真正改变了手术的本质:从“推走障碍”变为“移除病变”。

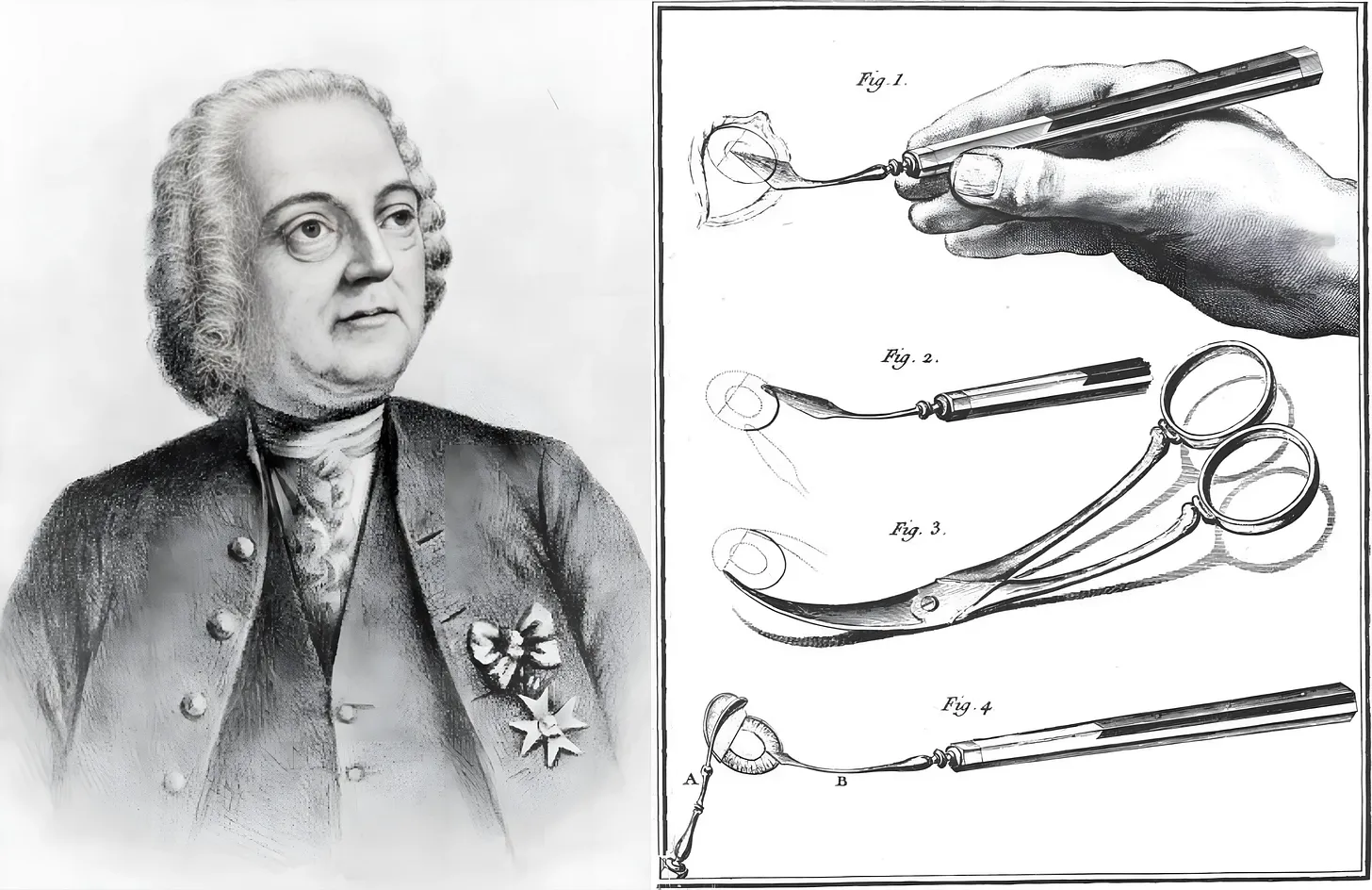

Jacques Daviel的囊外白内障摘除术

从刀到镜:现代手术的黎明

时间来到18世纪,法国军医Jacques Daviel发明了“囊外摘除术”,他在角膜边缘精确切开,将混浊晶状体取出,却保留了后囊膜——保护了眼睛的自然结构。这个原则,直到今天仍是手术标准。

但三年后,英国医生Samuel Sharp提出“囊内摘除术”,直接将晶状体连同囊膜整体取出。虽然方法粗犷,却减少了操作风险。Sharp在1753年向皇家学会报告他的十九次手术,其中十三次恢复良好。他坦言所有病人都有炎症,有时甚至划破虹膜,却依旧认为“未来的聪明人会让它更完美”。

然而,病人虽然重见光明,却失去了聚焦能力。没有晶状体,眼睛的折射力骤降,只能依靠笨重的凸透镜眼镜辅助。这种失焦的视界,让复明仍带着缺憾。

人工晶状体:光的重生

真正的革命来自战争。二战期间,英国空军医生Harold Ridley发现,飞行员眼中的座舱碎片——一种叫PMMA的塑料——竟不会引起排斥反应。于是他灵机一动:既然这种材料如此“温和”,能否用它制造人工晶状体?

1949年,Ridley为护士Elizabeth Attfield实施了全球首例人工晶状体植入术。虽然焦距偏差14屈光度,但她部分恢复了视力。经过几次调整,手术逐渐成熟。然而Ridley的报告却遭到权威同行冷遇——著名眼科泰斗Duke-Elder拒绝检查他的病人,讥讽其为“业余实验”。Ridley的研究几乎被掩埋,直到数十年后才被苏联与美国医生重新推崇。

1970年代,人工晶状体的设计日臻完善,逐步在全球普及。1974年巴黎国际眼科学会上,医生们终于承认——Ridley让无数盲者重见光明。

超声与激光:进入精准时代

真正将手术带入现代的,是美国眼科医生Charles Kelman。他在牙医诊所听到超声洁牙机的嗡鸣时突然想到:如果用超声粉碎晶状体,再将碎片吸出,岂不是能减少创伤?

他发明的“超声乳化术”(phacoemulsification)起初极为危险,第一位病人的眼球甚至被迫摘除。但Kelman坚持改进,历经数年,终于让切口从12毫米缩小到3毫米,大幅减少了恢复时间和术后并发症。此后几十年,超声头设计、液流控制和可折叠晶体的创新,让白内障手术变得微创、安全、精准。

2008年,匈牙利医生Zoltan Nagy完成了首例“飞秒激光辅助手术”,利用极短光脉冲切割组织。如今,一台手术只需20分钟,无需缝合,患者数小时即可恢复视力。

看得见的未来

然而,光并未照亮所有角落。即使手术技术几近完美,全球仍有数亿人被蒙在黑暗中。富裕国家每百万人年均实施五千至一万台手术,而撒哈拉以南的非洲不到五百台。基础设施、资金、医生流失——这些看不见的障碍,比任何白内障都更顽固。

白内障手术已成为人类最成功的医学奇迹之一。从刺针到激光,从盲到明,它不仅恢复视力,更象征着文明的温度。未来的挑战,不再是如何“做得更好”,而是如何“让每个人都能看见”。